はじめに:なぜ今、ファインチューニングが重要なのか?

皆さん、こんにちは!AIや機械学習という言葉をニュースで聞かない日はないですよね。

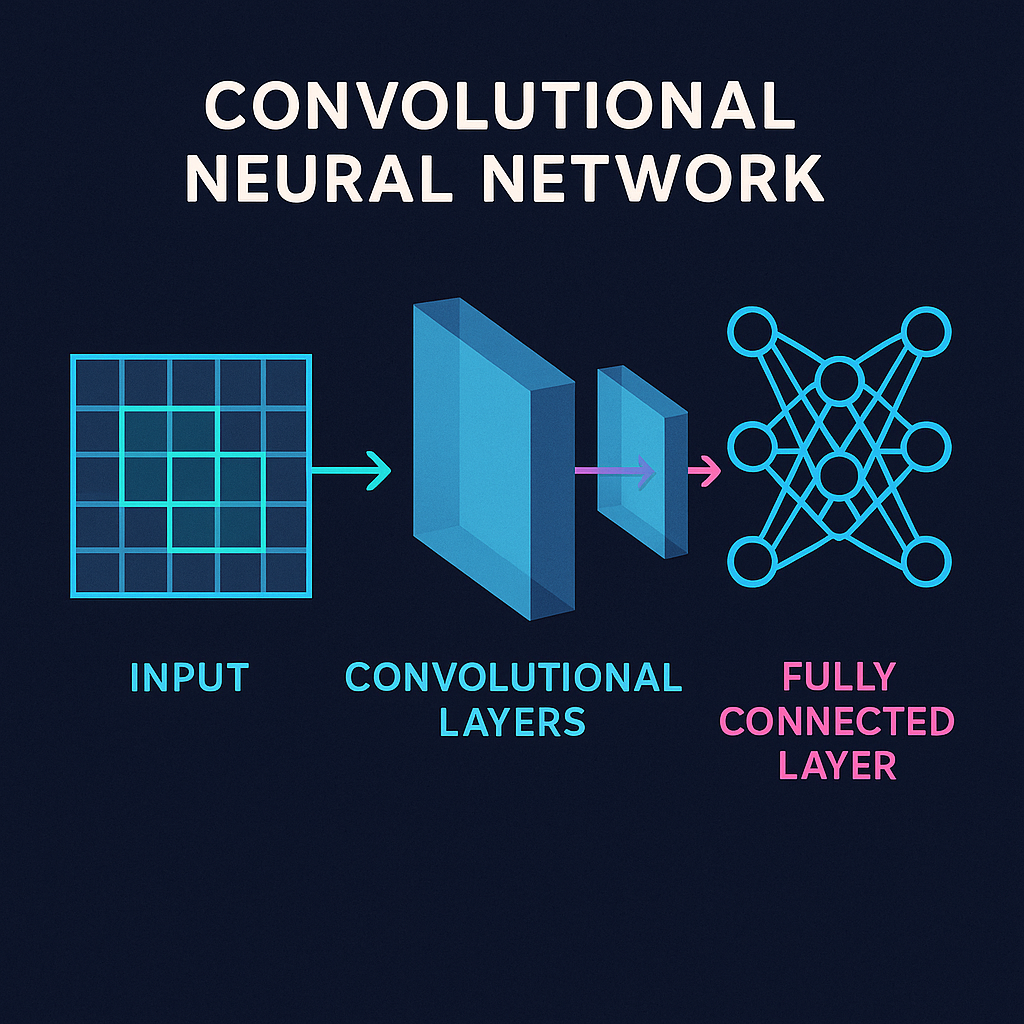

特に、画像を認識するAIは、自動運転や医療診断、顔認証など、私たちの生活のすぐそばで活躍しています。

「でも、AIをゼロから作るのは、たくさんのデータとすごいコンピュータが必要で大変そう…」

そう思った君、正解です!

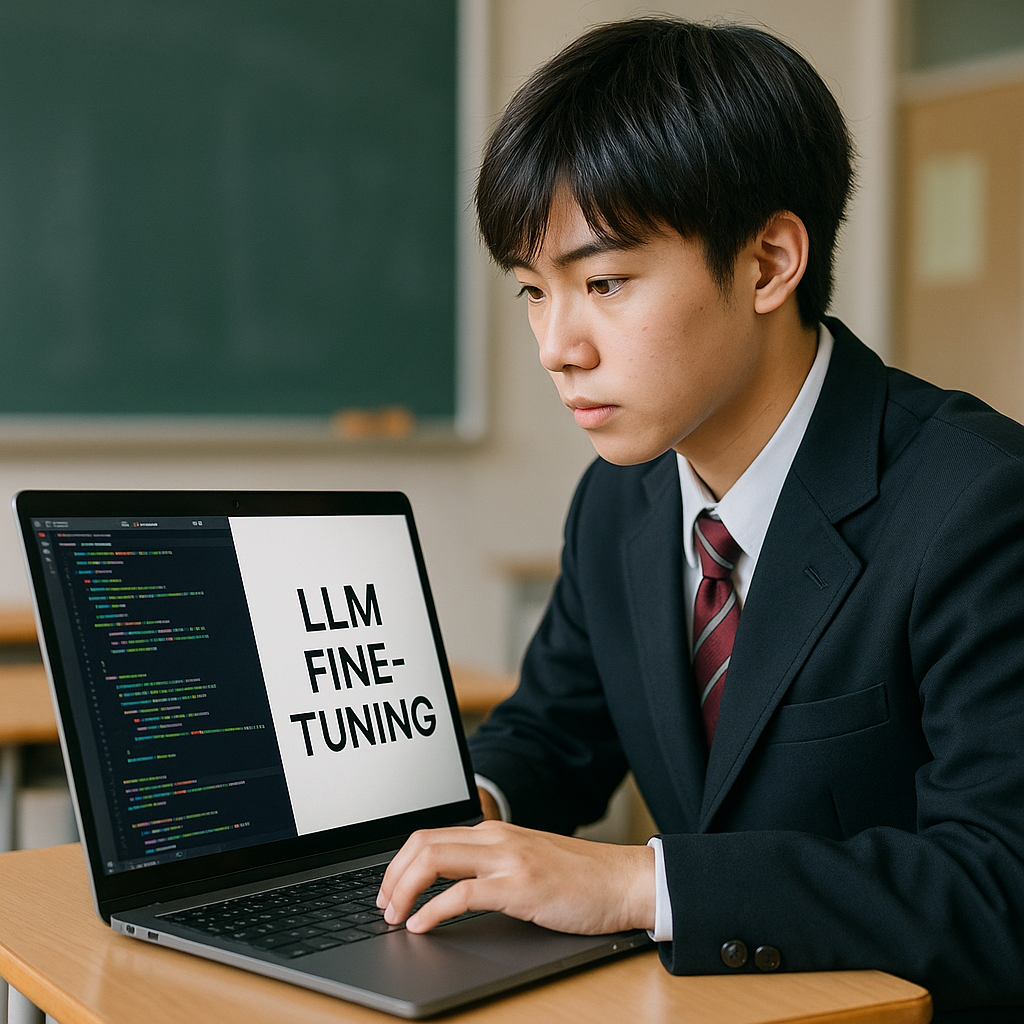

しかし、現代のAI開発では「ファインチューニング」という魔法のような技術が主流になっています。

これは、賢い人が作った超高性能なAIモデルを「借りてきて」、自分のやりたいことに合わせて少しだけ再トレーニングする手法です。

この方法なら、少ないデータと時間で、驚くほど高性能なAIを開発できます。料理に例えるなら、プロが作った完璧なソース(学習済みモデル)をベースに、少しだけスパイス(自分のデータ)を加えて、自分だけのオリジナル料理をさっと作るようなイメージです!

この教材では、皆さんにファインチューニングの面白さとパワフルさを、手を動かしながら体験してもらいます。

さあ、一緒に未来の技術を学びましょう!

- 教師: teraoka denshi